"Para la Obra del Sol, toma vitriolo bien depurado, rojo y bien calcinado, y disuélvelo en orina de niños. Destilas esta solución y repites tantas veces como sea necesario para obtener un agua muy roja. Entonces mezclarás este agua con el agua susodicha antes de la congelación; colocarás estos dos cuerpos en estiércol durante algunos días con el fin de que se incorporen mejor los destilarás y congelarás juntos. Obtendrás entonces una piedra roja parecida al Jacinto una parte de la cual proyectada sobre siete partes de Mercurio o de Saturno bien depurado se transformará en oro refinado".

Santo Tomás de Aquino, Tratado de Alquimia

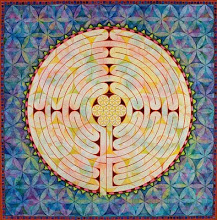

El texto que sigue a continuación es el capítulo titulado Me llamo rojo de la obra de igual título del escritor turco Orhan Pamuk. En él, el color rojo nos habla acerca de su presencia en las miniaturas que ilustran los manuscritos donde se narran las principales obras clásicas de la literatura persa y árabe. Es un discurso apasionado, como no podía ser de otro modo tratándose de ese color, y en donde medita también sobre su condición simbólica que lo relacionaría con lo vital, exaltación de la energía creadora expresándose en toda nuevo nacimiento, en toda nueva manifestación de la vida. También tendrá palabras para contarnos el proceso por el que tuvo lugar su nacimiento. Acabará contando una anécdota narrada como un cuento, donde las conjeturas de un viejo maestro ilustrador ya ciego nos harán reflexionar.

El texto ha sido un perfecto motivo para buscar imágenes de miniaturas persas por las que siento una especial atracción e incluirlas como acompañamiento.Me llamo Rojo, por Ohran Pamuk

Cuando Firdausi, el poeta de El libro de los reyes, pronunció el último verso de una cuarteta cuyos tres primeros versos terminaban en una dificilísima rima después de haber sido despreciado por los poetas del palacio del sha Mahmut a su llegada a Gazna porque era un campesino, yo estaba allí, en su caftán. Estaba en la aljaba de Rüstem, el héroe legendario de El libro de los reyes, cuando fue a lejanos paises en busca de su caballo perdido, en la sangre que brotó al cortar en dos con su espada maravillosa al gigante de la leyenda, entre las

Cuando Firdausi, el poeta de El libro de los reyes, pronunció el último verso de una cuarteta cuyos tres primeros versos terminaban en una dificilísima rima después de haber sido despreciado por los poetas del palacio del sha Mahmut a su llegada a Gazna porque era un campesino, yo estaba allí, en su caftán. Estaba en la aljaba de Rüstem, el héroe legendario de El libro de los reyes, cuando fue a lejanos paises en busca de su caballo perdido, en la sangre que brotó al cortar en dos con su espada maravillosa al gigante de la leyenda, entre las arrugas del edredón bajo el que pasó la noche haciendo el amor con la hermosa hija del sha en cuyo palacio se hospedó. Estaba en todas partes y estoy en todas partes. Yo estaba allí cuando Tur decapitó traidoramente a su hermano Ireç, cuando ejércitos legendarios hermosos como sueños se enfrentaban en la estepa y mientras refulgía la sangre que le brotaba sin cesar a Alejandro de la nariz porque había sufrido una insolación. Yo estaba en el vestido de la hermosa mujer que visitaba los martes, aquella de la que estaba verdaderamente enamorado, al sha sasánida Bahram Gür, que pasaba cada noche de la semana bajo cúpulas distintas con una mujer distinta llegadas de climas distintos escuchando las h

arrugas del edredón bajo el que pasó la noche haciendo el amor con la hermosa hija del sha en cuyo palacio se hospedó. Estaba en todas partes y estoy en todas partes. Yo estaba allí cuando Tur decapitó traidoramente a su hermano Ireç, cuando ejércitos legendarios hermosos como sueños se enfrentaban en la estepa y mientras refulgía la sangre que le brotaba sin cesar a Alejandro de la nariz porque había sufrido una insolación. Yo estaba en el vestido de la hermosa mujer que visitaba los martes, aquella de la que estaba verdaderamente enamorado, al sha sasánida Bahram Gür, que pasaba cada noche de la semana bajo cúpulas distintas con una mujer distinta llegadas de climas distintos escuchando las h istorias que le contaban, y desde la corona hasta el cafttán en la ropa de Hüsrev (Cosrroes), de quien Shirin se enamoró viendo una pintura. Estaba en las banderas de ejércitos que sitiaban fortalezas, en los manteles de los banquetes, en los caftanes de terciopelo de los embajadores que besaban los pies del sultán y en cualquier lugar en que estuviera pintada la espada cuya historia tanto gusta a los niños. Aprendices de ojos hermosos, bajo la mirada atenta de maestros ilustradores, me aplicaban con delicados pinceles sobre gruesas hojas de papel de la India y Bujara para remarcar las alfombras de Usak, la decoración de las paredes, las camisas que vestían bellas mujeres de cuello de cisne mientras miraban a la calle por los huecos de los postigos, las crestas de gallos entregados a la lucha, granadas y frutas legendarias de países legendarios, la boca del Diablo, la fina línea del interior del encuadre, los bordados curvos de la tiendas, las flores que apen

istorias que le contaban, y desde la corona hasta el cafttán en la ropa de Hüsrev (Cosrroes), de quien Shirin se enamoró viendo una pintura. Estaba en las banderas de ejércitos que sitiaban fortalezas, en los manteles de los banquetes, en los caftanes de terciopelo de los embajadores que besaban los pies del sultán y en cualquier lugar en que estuviera pintada la espada cuya historia tanto gusta a los niños. Aprendices de ojos hermosos, bajo la mirada atenta de maestros ilustradores, me aplicaban con delicados pinceles sobre gruesas hojas de papel de la India y Bujara para remarcar las alfombras de Usak, la decoración de las paredes, las camisas que vestían bellas mujeres de cuello de cisne mientras miraban a la calle por los huecos de los postigos, las crestas de gallos entregados a la lucha, granadas y frutas legendarias de países legendarios, la boca del Diablo, la fina línea del interior del encuadre, los bordados curvos de la tiendas, las flores que apen as pueden verse a simple vista y que el ilustrador pinta para su propio placer, los ojos de cereza de las esculturas de pájaros hechos de azúcar, los calcetines de los pastores, las auroras surgidas de la leyenda y los cadáveres y las heridas de miles de guerreros, monarcas y amantes. Me gusta que me apliquen en las escenas de batallas donde la sangre se habre como una flor, en el caftán del mejor literato cuando jóvenes hermosos y poetas se reúnen en el campo para beber vino y escuchar música, en las alas de los ángeles, en los labios de las mujeres, en las heridas de los muertos y en las cabezas cortadas

as pueden verse a simple vista y que el ilustrador pinta para su propio placer, los ojos de cereza de las esculturas de pájaros hechos de azúcar, los calcetines de los pastores, las auroras surgidas de la leyenda y los cadáveres y las heridas de miles de guerreros, monarcas y amantes. Me gusta que me apliquen en las escenas de batallas donde la sangre se habre como una flor, en el caftán del mejor literato cuando jóvenes hermosos y poetas se reúnen en el campo para beber vino y escuchar música, en las alas de los ángeles, en los labios de las mujeres, en las heridas de los muertos y en las cabezas cortadas  cubiertas de sangre.

cubiertas de sangre.Puedo oír vuestra pregunta: ¿En qué consiste ser un color? El color es el tacto del ojo, la música de los sordos, una palabra en la oscuridad. Como desde hace decenas de miles de años he estado escuchando lo que hablaban las almas, como si fuera el susurro del viento, de libro en libro y de objeto en objeto, puedo afirmar que mi caricia se parece a la de los ángeles. Parte de mí llama a vuestros ojos desde aquí, ésa es mi parte seria; la otra se vuelve alada en el aire con vuestras miradas, ésa es mi parte ligera.¡Qué feliz estoy de ser el rojo! Soy fogoso y fuerte; sé que llamo la aten

ción y que no podéis resistiros a mí. No me oculto: para mí el refinamiento no se manifiesta a través de la debilidad o la falta de fuerza, sino a través de la decisión y la voluntad. Me expongo abiertamente. No temo a los demás colores, ni a las sombras, ni a la multitud, ni a la soledad. ¡Qué hermoso es llenar con mi fuego triunfante una superficie que me está esperando! Allí donde me extiendo, brillan los ojos, se refuerzan las pasiones, se elevan las cejas y se aceleran los corazones. Miradme: ¡qué hermoso es vivir! Contempladme: ¡qué bello es ver! Vivir es ver. Aparezco en cualquier parte. La vida comienza conmigo, todo regresa a mí, creedme.

ción y que no podéis resistiros a mí. No me oculto: para mí el refinamiento no se manifiesta a través de la debilidad o la falta de fuerza, sino a través de la decisión y la voluntad. Me expongo abiertamente. No temo a los demás colores, ni a las sombras, ni a la multitud, ni a la soledad. ¡Qué hermoso es llenar con mi fuego triunfante una superficie que me está esperando! Allí donde me extiendo, brillan los ojos, se refuerzan las pasiones, se elevan las cejas y se aceleran los corazones. Miradme: ¡qué hermoso es vivir! Contempladme: ¡qué bello es ver! Vivir es ver. Aparezco en cualquier parte. La vida comienza conmigo, todo regresa a mí, creedme. uy fino. Preparó una mezcla con cinco dracmas de aquel polvo, un dracma de planta jabonera y medio dracma de venturina, echó tres cuartillos de agua en una cazuela y puso a hervir la jabonera, luego añadió la venturina y los mezcló todo bien. Dejó hervir la mezcla el tiempo que tardó en tomarse tranquilamente un café. Y mientras él se tomaba el café, yo me impacientaba como el niño que está próximo a nacer. Cuando el café le despejó la mente y agudizó su mirada como la de un duende, echó el polvo rojo a la cazuela y lo mezcló bien con uno de limpios y delicados palillos que usaba para tal menester. Ahora iba a convertirme en un auténtico rojo, pero mi consistencia era tan importante... Era absolutamente necesario que el agua no hirviera en vano aunque, por supuesto, debía hervir algo. Cogió una gota del líquido con el extremo del palillo y se la puso en la uña del pulgar (los otros dedos no servían lo más mínimo). ¡Oh, qu

uy fino. Preparó una mezcla con cinco dracmas de aquel polvo, un dracma de planta jabonera y medio dracma de venturina, echó tres cuartillos de agua en una cazuela y puso a hervir la jabonera, luego añadió la venturina y los mezcló todo bien. Dejó hervir la mezcla el tiempo que tardó en tomarse tranquilamente un café. Y mientras él se tomaba el café, yo me impacientaba como el niño que está próximo a nacer. Cuando el café le despejó la mente y agudizó su mirada como la de un duende, echó el polvo rojo a la cazuela y lo mezcló bien con uno de limpios y delicados palillos que usaba para tal menester. Ahora iba a convertirme en un auténtico rojo, pero mi consistencia era tan importante... Era absolutamente necesario que el agua no hirviera en vano aunque, por supuesto, debía hervir algo. Cogió una gota del líquido con el extremo del palillo y se la puso en la uña del pulgar (los otros dedos no servían lo más mínimo). ¡Oh, qu é hermos era ser rojo! Le teñí la uña de rojo pero no me derramé como el agua por los bordes; mi consistencia era la correcta pero aún tenía grumos. Apartó la cazuela del fuego, me filtró pasándome a través de una tela limpísima y así me hizo más puro. Luego volvió a ponerme al fuego, me hirvió dos veces más hasta hacerme bullir, añadió un poco de alumbre machacado y me dejó enfriar.

é hermos era ser rojo! Le teñí la uña de rojo pero no me derramé como el agua por los bordes; mi consistencia era la correcta pero aún tenía grumos. Apartó la cazuela del fuego, me filtró pasándome a través de una tela limpísima y así me hizo más puro. Luego volvió a ponerme al fuego, me hirvió dos veces más hasta hacerme bullir, añadió un poco de alumbre machacado y me dejó enfriar.Pasaron varios días y yo permanecí allí, en la cazuela, sin mezclarme con nada. Me apetecía que me pusieran en todas las páginas, en todos los lugares y en todas las cosas y quedarme alló parado me partía el corazón. En medio de aquel silencio medité en lo que significaba ser rojo.

En cierta ocasión, en una ciudad del país de los persas, mientras un aprendiz me aplicaba co

n un pincel en la silla de un caballo que un ilustrador ciego había dibujado de memoria, pude escuchar una discusion entre dos maestros ciegos:

n un pincel en la silla de un caballo que un ilustrador ciego había dibujado de memoria, pude escuchar una discusion entre dos maestros ciegos:-Nosotros, que hemos acabado quedándonos ciegos, como es natural, después de habernos pasado la vida trabajando con placer y convenciniento, sabemos, podemos recordar que típo de color era el rojo, qué sensación producía -dijo el que había dibujado de memoria el caballo-. Pero ¿y si fuéramos ciegos de nacimiento? ¿Cómo comprender ese rojo que está aplicando nuestro aprendiz?

-Una cuestión interesante -respondió el otro-, pero los colores no pueden comprenderse, se sienten.

-Explícale la sensación del rojo a alguien que nunca lo ha visto maestro.

-Si lo tocáramos con la punta de un dedo sería entre el hierro y el

cobre. Si lo cogiéramos en la mano, quemaría. Si lo probáramos tendría un sabor pleno como de carne salada. Si nos lo lleváramos a la boca, nos la llenaría. Si lo oliéramos, olería a caballo. Si oliera como una flor se parecería a una margarita, no a una rosa roja.

cobre. Si lo cogiéramos en la mano, quemaría. Si lo probáramos tendría un sabor pleno como de carne salada. Si nos lo lleváramos a la boca, nos la llenaría. Si lo oliéramos, olería a caballo. Si oliera como una flor se parecería a una margarita, no a una rosa roja.En aquellos tiempos, hace ciento diez años, la pintura de los francos no era una auténtica amenaza que los shas se esforzaran en imitar y aquellos grandes maestros legendarios, que creían en sus maneras de la misma forma que creían en Dios, veían como cierta deshonra y como un signo de inexperiencia el hecho de que los maestros francos usaran todo tipo de tonos intermedios del rojo para la más vulgar de las heridas de espada o el más corriente de los paños y se reían de ellos sin hacerles el menor caso. Sólo un ilustrador novato, indeciso y sin voluntad usaría varios tonos para el rojo de un caztán, decían. Las sombras no sirven como excusa. De hecho, sólo había un rojo y só

lo creían en él.

lo creían en él.-¿Qué es lo que significa el rojo? -volvió a preguntar el ilustrador ciego que había dibujado el caballo de memoria.

-El significado de los colores es que están ante nosotros y podemos verlos -le contestó el otro-. No se puede explicar el rojo a quien no lo ha visto.

-Para negar la existencia de Dios, los ateos, los impíos y los incrédulos dicen que no se le puede ver -continuó el ilustrador ciego que había dibujado el caballo.

-Pero Él se aparece a quienes son capaces de ver- contestó el otro maestro-. Es por eso por lo que el sagrado Corán dice que son lo mismo el ciego y el que ve.

El apuesto aprendiz me aplicó lentamente sobre el cobertor de la silla del caballo. Es una sensación tan agradable introducirme con mi plenitud, mi fuerza y mi vitalidad en el blanco y negro de una hermosa ilustración, que cuando el pincel de pelo de gato me extiende sobre el papel siento un cosquilleo de alegría. Y así, al darle color, es como si le ordenara al mundo "existe" y el mundo toma mi color de sangre. El que no ve puede negarlo , pero estoy en todas partes.

A continuación un fragmento de otro texto en el que también el rojo es protagonista, esta vez en la figura de un sabio con el rostro rojo púrpura, color del cielo crepúscular a quien simbolizaría, siendo todo ello la forma oculta en que se manifestaría el Arcángel Gabriel. La visión del sabio se hará presente a un buscador espiritual durante su peregrinación por el desierto místico, a quien favorecerá como guía celestial. El color del cielo crepuscular surge entre la noche y el día y entre el día y la noche, cumpliendo una función mediadora entre la oscuridad y la luz, algo que lo relaciona con el papel del Arcangel Gabriel, mediador entre las sombras o ignorancia humana y la Luz divina. Le orientará en sus últimos pasos en el viaje de retorno desde el mundo de "la prisión de los sentidos", del mundo de la fragmentación de colores y apariencias temporales hacia el de la Eterna Luz, su verdadera morada. Los colores tienen un papel destacado en la mística sufí persa, simbolizando los diferentes estados del viaje espiritual. El texto recuerda mucho al poema gnóstico El canto de la perla.

Se trata del relato visionario El Arcángel teñido de púrpura del gran restaurador de la filosofía de la antigua persia Sohravardî (549/1155-578/1191), al que Henry Corbin dio a conocer a Occidente. Las palabras entre paréntesis las he añadido para orientar la lectura al tratarse de un fragmento.

Ana Crespo, Los bellos colores del corazón

das de esta ave vuelven cada primavera hacia las costas e islas griegas. El ave migratoria es un simbolo de la diosa de

das de esta ave vuelven cada primavera hacia las costas e islas griegas. El ave migratoria es un simbolo de la diosa de

.jpg)